「学習机の選び方(1)」では、学習机のスタイルにはどういったものがあるか、どんなメーカーがあるかなどについて見ていきました。

次は、価格や購入時期、具体的なチェックポイントなどを見ていきましょう。

[4] 学習机の価格

2019年度の学習机の平均購入価格は69,550円でした(オカムラ、くろがね工作所、コイズミファニテック、イトーキの4社合同発表)。その後、この4社での発表はおこなわれておらず、また近年は値上げが続いているので、7万円を軽く超える可能性がります。一方で、この4社のシェアはどんどん下がっていますし、フルセットではなくデスクのみ購入するケースも増えています。現在は実態を掴むのが困難と言えるでしょう。

ニトリでも売れ筋は数年前は5万円前後だったのが、近年は2~4万円になっている感じがします。また、ニトリでは相変わらず8万円を超えるデスクは売れません(ベッド付きデスク除く)。

かと思えば、浜本工芸やカリモク家具といった軽く10万円を超える価格帯のものはコンスタントに売れています。よって、私の肌感覚としては、特にこの1~2年は二極化と言うよりも2~20万円の価格帯で分散していると感じます。

[5] 健康対策

各社ともに健康・安全を謳っていますが、意外と未だにF☆☆☆ランクの合板等を使用しているメーカーも多いです(特にデスクメーカー系)。ちなみにFの後に続く☆は数が多いほどホルムアルデヒド発散量が少なく、☆4つが最高品質。なお、☆1つ、2つというランクは学習机で使われることはまずありません。

基本的に家具に含まれるホルムアルデヒドの量は住宅建材に比べれば微々たるものなので気にする必要性はほぼないと個人的には思うのですが、合板、塗装、接着剤など対象がいくつもあるので、心配な方は国産家具メーカー系のものを選んだほうが無難でしょう。

ちなみに、ホルムアルデヒドを一切含まない自然塗料の商品は、健康には配慮されていますが、非常に汚れやすくキズも付きやすいです。そのあたりは覚悟しておいたほうが良いでしょう。

ホルムアルデヒドは時間とともに発散されていきます。ハッキリ言って天板などの塗装よりも、合板に接着剤が使用され、しかも密閉空間である引出内部のほうが影響が多いです。よほど化学物質に過敏な方でない限り、自然塗装の使用を全面的に打ち出しているメーカーの言い分はあまり真に受けないほうが良いと思います。

| メーカー | 定価(万円) | 実売価(万円) | 生産国 | 健康対策 | 保証期間(年) |

|---|---|---|---|---|---|

| オカムラ (岡村製作所) |

8.0~15.0 | 3.0~7.5 | 不明 | F☆☆☆ | 1~3 |

| イトーキ (旧イトーキクレビオ) |

8.6~20.0 | 4.3~11.6 | 不明 | F☆☆☆ WHO基準値以下 |

1~3 |

| くろがね工作所 | 6.5~OP | 4.3~15.8 | 不明 | F☆☆☆ | 3 |

| コイズミファニテック | 7.9~18.1 | 4.8~11.8 | 海外 | WHO基準値以下 | 3 |

| ヒカリサンデスク (光製作所) |

不明 | 4.2~10.4 | 中国 | F☆☆☆☆ F☆☆☆ |

不明 |

| 小島工芸 | 10.3~25.4 | 5.0~14.9 | 日本※ | F☆☆☆☆ | 不明 |

| 堀田木工所 (hotta woody) |

10.5~14.2 | 5.4~7.1 | 日本 | 自然塗料・無垢 F☆☆☆☆ |

6 |

| 杉工場 | 5.4~10.2 | 5.4~10.2 | 日本 | 自然塗料・無垢 F☆☆☆☆ |

不明 |

| 大塚家具製造販売 | 不明 | 6.0~9.0 | 不明 | F☆☆☆ | 不明 |

| カリモク家具 | 10.1~19.2 | 7.5~17.3 | 日本 | F☆☆☆☆ | 3 |

| マルニ木工 | 11.2~17.6 | 7.8~15.0 | 中国 | F☆☆☆☆ | 3 |

| 浜本工芸 | 11.6~20.6 | 8.7~18.5 | 日本 | F☆☆☆☆ | 5 |

| 飛騨産業 | 11.6~24.5 | 8.7~22.0 | 日本 | F☆☆☆☆ | 10 |

※堀田木工所は合板についての健康対策記載なし

※小島工芸は一部海外生産

- おおむね実売価の安いほうから順に並べています

- 2011年度カタログ掲載の片袖机(デスク本体+袖ワゴン+ブックスタンド)について集計

- 公平を期するため、また地域による差を生じないようにするため楽天市場で調査(2010/11/22)

- 一部家具メーカー品はインターネットで実質的に販売が規制されているため収納マン推定金額

[6] サイズ

住宅事情に合わせ、以前は首都圏では幅100cmタイプが主流で、他の地域では幅110cmタイプが主流でしたが、近年は全国的に100cm幅が主流です。一番勉強する必要がある時期のことを考えると基本的に幅は広いに越したことはありませんが、袖ワゴンの天板が昇降式のものが多いので、それを考慮すれば幅100cmのものでも幅140cm以上の天板面は確保可能です。

奥行は60cm以上あったほうがA4サイズを手前と奥に並べることができて良いと個人的には思いますが、近年はリビングダイニングに置くことを前提とした奥行50~55cmのものも増えています。

[7] 機能面

スタイルによって機能は違ってきますが、家具のプロとしてまず必ずチェックしてもらいたいのは引出しです。台としての机はまず壊れることはありません。しかし、引出しはその品質いかんで壊れる可能性が高いです。できるだけスムーズに開閉できるものを選んでください。

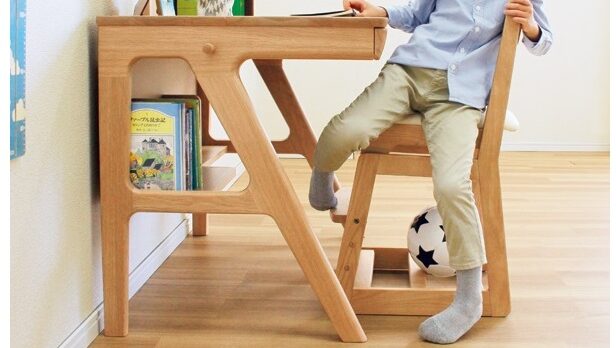

次に脚形状。新入学児は自分で椅子を引くことができませんから、下図のように奥まった脚形状(テーパー脚などと呼ぶ)のほうが座りやすいのでオススメです。また、4本脚の学習机はデザインは良いのですが、テーパー脚などと違って椅子を引かないと座れないので注意してください。

あと大きなポイントは、照明器具。2012年度以降、本格的にLED付き照明が普及し始めました。amazonや家電量販店では2千円くらいから買えるもののもあり、また2000ルクス以上の明るさを売り文句にしているものも散見されます。しかし、”明るい=良い”わけではありません。机上面全体をできるだけ万遍なく照らさないと、明暗の差が生じて目に負担が掛かります。

学習机メーカーのデスクライトは一般的にシェード幅が広く、机上面全体をムラなく照らせるように作られています。JIS規格AA形相当で、直下照度が明るすぎず(1000~1800ルクス程度)、調色機能付きのものを選ぶことをオススメします。

[8] 購入時期

近年は早くて8月下旬頃から、だいたいは9~10月に家具店の店頭に並び始め、1月から3月初旬までが最大のピークとなります。それを過ぎるとディスカウントが始まりますが、多くは現品処分で、あまりお買い得品はないと思います。市場が縮小してきているためメーカーも生産を絞ってきているのと、生産計画が緻密になってきているからです。

また人気機種、特に家具メーカーの学習机は欠品が早く出ますので、良いものが欲しい人、こだわりがある人はできるだけ早めに買っておいて損はありません(国産一般家具メーカー品は10~12月に購入するのが基本です)。むしろ近年は早期割引キャンペーンをする家具店が多く見受けられます。あと、浜本工芸やカリモク家具を検討している場合は、百貨店の外商さんが知り合いにいれば相談してみると良いかもしれません。

[9] 購入時の諸注意

購入前の段取りとしては、まずは必ず親御さんだけで家具屋さんに下見に行ってください。そこでカタログを集め、販売員からいろんな情報を聞き出すことが重要です。

だいたいの目星が付いたら、お子さんを連れてお店に行ってください。ほとんどのお子さんが、パッと見た目で選んでしまいます(だから最初は親だけで見に行くんですね)。そういう場合は、デスクマットをお子さんに選ばせてあげて、机本体は、親の意志で決めることが重要です。小学校入学前のお子さんに、そんな高価なものを決定できるだけの判断能力があるはずなど無いのですから。

机が決まったら、実際に座らせてみることも重要です。また、この際に、「ちゃんと勉強する」ということを約束させてください。これができないお子さんは、絶対に当分の間はその机を有効利用しようとしません。それをせずに「せっかく買ってやったのに!」と子供に怒るのはただの親のエゴです。

ちなみに最近はそういった事情もあって、新入学時に学習机を買わずに高学年になってから買うお宅も多くなっています。学習机が一番出揃っているのは11~12月で、ほかのシーズンは皆目揃っていませんので、その時期に合わせて買ったほうが良いとは思いますが、年に1回はチャンスがあるのですから、決め切れない場合やお子さんがそれほど欲しがらない場合には無理してすぐに買う必要はないと思います。

最後に、ネットショップでの購入ではトラブルが発生する場合があるようです。特に浜本工芸やカリモクの学習机を購入する場合、家具専門のお店以外では買わないようにしてください。生活雑貨から何でも扱っているようなお店は要注意。そういうお店はそもそも浜本工芸やカリモクとは取引がありません。注文しても商品が届くはずがないのです。会社概要や特商法上の表記を確認し、リアル店舗があるかどうかをよく確認して購入してください。

もう一点、ネットショップで購入する場合でも組立設置してくれるショップはありますが、玄関渡しのところも多いと思います。組み立てはそれほど難しくはないのですが、非常に重たいので私でも結構大変です。腕力に自信がない人、あまり器用でない人は組立設置を頼んだほうが無難かもしれません。

関連記事

コメント